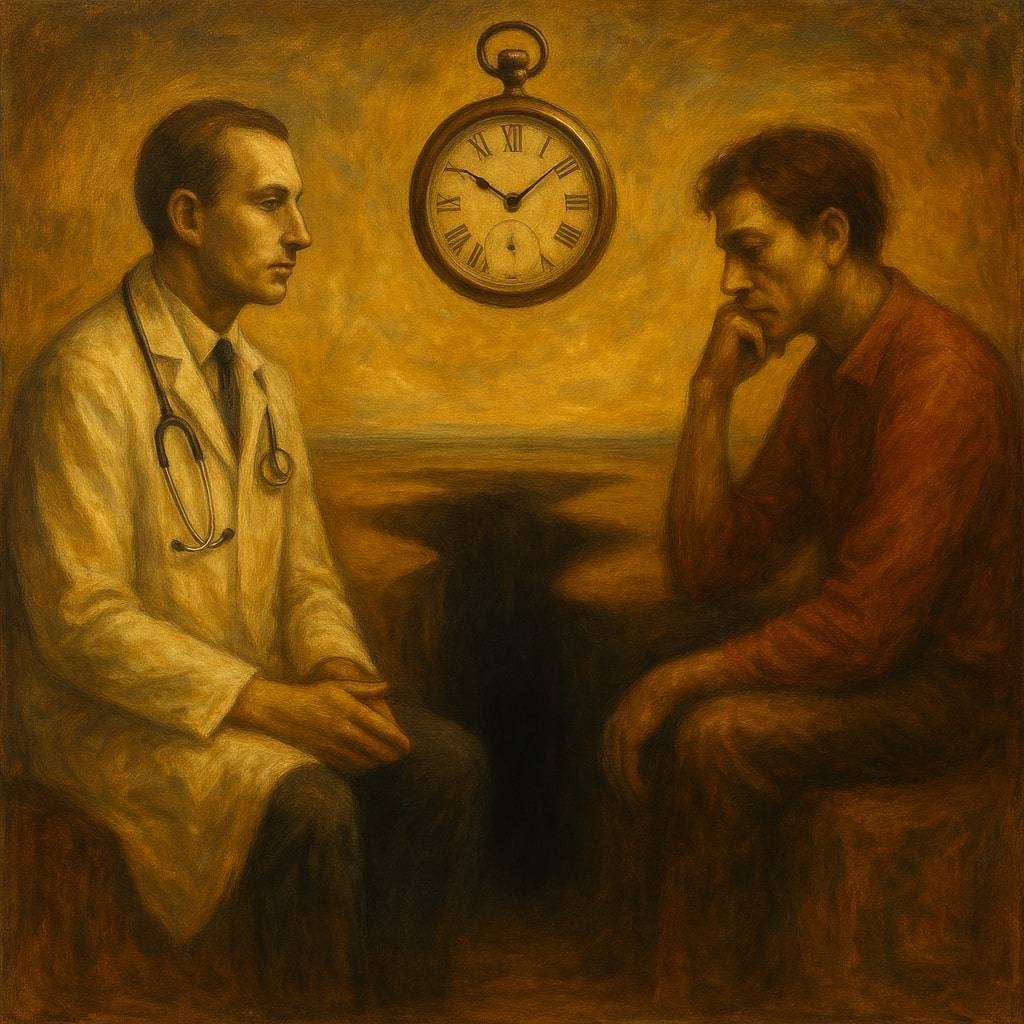

Entre la urgencia médica y la paciencia que incomoda

Hay consultas médicas que parecen resolverlo todo en minutos. El médico entra, revisa, dicta indicaciones, firma una receta, y en menos de diez minutos ya estás de nuevo en la sala de espera con un papel en la mano.

Una parte de ti respira aliviado: el dolor tiene un nombre, hay un tratamiento, existe una salida. Pero otra parte queda inquieta. Como si algo se hubiera quedado sin decir, como si lo más importante hubiera quedado fuera.

Ese vacío no siempre tiene que ver con negligencia, ni con mala praxis. A menudo es resultado de un sistema que glorifica la rapidez, que mide la eficiencia en tiempos, protocolos y productividad. El filósofo Byung-Chul Han lo describe como la “sociedad del cansancio”: una época donde la aceleración es la norma, donde demorarse parece un lujo.

Sin embargo, la salud no responde a un temporizador, tiene un pulso propio, irregular, más parecido al ritmo del cuerpo y de la memoria que al de una agenda médica.

El síntoma que no cabe en la consulta

Algunos dolores hablan claro en el lenguaje de la ciencia: una fractura, una infección, una hemorragia. En esos casos la rapidez es vital y puede salvar una vida. Pero existen otros que se pierden entre el silencio y la palabra, imposibles de encerrar en cifras o exámenes. Son dolores que llevan consigo historias, que se enredan con biografías, con contextos, con esas cicatrices invisibles que el cuerpo guarda y que la medicina a veces no alcanza a nombrar.

Hace unas semanas acompañé a una amiga a su consulta médica. Llevaba meses con un dolor en el pecho que la inquietaba. El médico la atendió con corrección: le hizo un par de preguntas, pidió un examen rápido, escribió la receta y cerró la carpeta. Todo en menos de diez minutos.

Mi amiga salió con un papel en la mano y un diagnóstico en apariencia tranquilizador, pero con la sensación de que su malestar seguía intacto. Nadie le preguntó por sus noches de insomnio, por las angustias que venía arrastrando, por los cambios que habían alterado su respiración. El dolor estaba en su cuerpo, pero también en su historia. Y esa parte quedó fuera.

El dolor habitaba su cuerpo, pero también en su historia.

El tiempo que incomoda

Escuchar de verdad toma tiempo. Y el tiempo incomoda. Incomoda al sistema de salud, que funciona como una maquinaria ajustada a plazos estrictos. Incomoda al médico, que siente la presión de atender a decenas de pacientes en un día. Incluso incomoda al propio paciente, porque detenerse a narrar su dolor exige habitar silencios, aceptar incertidumbres, exponerse.

Lacan decía que la medicina puede nombrar lo real del cuerpo con diagnósticos y protocolos, pero en ese gesto suele perder la singularidad de quien habla. Lo que ocurre en alguien no siempre se reduce a un órgano o a un examen: también se expresa en palabras, en historias, en silencios.

En el caso de mi amiga, lo más duro no fue que su examen apareciera “normal” mientras seguía sintiéndose mal, sino que nadie le diera espacio para narrar la extrañeza de lo que vivía: esa sensación de no reconocerse, de sentirse ajena a sí misma, de habitar el día como si estuviera desfasada.

Más que un dolor, era una experiencia de alienación y despersonalización que se volvía parte de su vida cotidiana. El síntoma tenía un lenguaje propio, pero necesitaba ser escuchado.

Esa necesidad de narrar no es un lujo ni una distracción: es parte de lo que nos hace humanos. El síntoma no habla solo del cuerpo, también de la historia que lo habita. Y cuando esa voz se silencia, el alivio se queda a medias, como una cura que nunca llega a completarse.

“El sintoma no solo es biología: es también biografía.”

Cuando el relato abre un mundo

He pensado mucho en lo que ocurre en esos silencios. Porque cuando alguien logra contar su historia, a veces ocurre algo que la ciencia no logra registrar en un papel: aparece alivio. No necesariamente una cura, pero sí un descanso. Un respiro que viene de ser escuchado, de saberse tomado en serio, de sentir que la propia experiencia tiene un lugar.

El antropólogo Arthur Kleinman, en sus estudios sobre la experiencia de la enfermedad, insistía en que escuchar al paciente no es un gesto decorativo: es parte del diagnóstico. El relato puede revelar la raíz del dolor o al menos dar un marco para comprenderlo. Sin ese relato, el tratamiento corre el riesgo de quedarse incompleto, como una fotografía recortada que muestra solo la mitad de la escena.

La medicina narrativa ha venido recordándonos algo esencial: que la historia que rodea al síntoma no es un accesorio, sino un terreno fértil para comprender lo que ocurre. Escuchar al otro es abrir un mundo. Y cada mundo, con sus matices, transforma también la manera en que se puede sanar.

“El relato no es un adorno: es parte del diagnóstico.”

Ciencia y palabra, cuerpo y memoria

No se trata de oponer ciencia y palabra, como si fueran caminos irreconciliables. La medicina salva vidas todos los días. Pero también la palabra salva. A veces da sentido, calma y claridad en medio de lo incierto. Una sin la otra queda incompleta.

La historia personal, con sus giros y silencios, moldea la forma en que vivimos la enfermedad. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden experimentar dolores radicalmente distintos, y parte de esa diferencia está en cómo se narra, en cómo se integra a la biografía. La cura, si llega, no es solo un dato clínico; también es un relato que se recompone.

Esa recomposición no sucede de manera inmediata. Necesita espacio, tiempo y acompañamiento. No basta con prescribir un medicamento si no se abre también la posibilidad de un relato que nombre lo que duele.

Lo que queda pendiente

La pregunta que queda abierta es esencial: ¿cómo sostener en un mismo gesto la urgencia, el tiempo y la escucha?

Quizás el verdadero desafío no esté en elegir entre rapidez o lentitud, ciencia o palabra. Está en aceptar que la salud exige ambas. Que necesitamos médicos capaces de diagnosticar y también de escuchar. Que necesitamos pacientes que se atrevan a narrar, aunque el sistema no siempre dé espacio. Y que necesitamos repensar la organización de la salud para que la vida no quede reducida a un expediente digital.

El desafío es cultural, institucional y profundamente humano. Se trata de recordar que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de vínculos, de relatos y de memorias que dan forma a la experiencia de estar vivos.

El pulso de lo humano

Sanar no siempre significa volver atrás, a lo que éramos antes. A veces significa aprender a habitar lo que queda con una claridad distinta. La prisa ofrece certezas, pero el tiempo enseña preguntas. Y ninguna sanación es completa sin la historia de quien la atraviesa.

Tal vez por eso, cuando mi amiga salió de la consulta, lo que más necesitaba no era otra receta ni una batería de exámenes adicionales, sino alguien que la escuchara de verdad. Ese gesto, tan simple y tan difícil de sostener en un sistema que mide todo en minutos, es también parte de lo que llamamos salud.

Y quizá ahí, en esa escucha que parece tan pequeña y frágil, esté uno de los gestos más potentes de la medicina: devolverle al paciente no solo su diagnóstico, sino también su voz.

Autor Jordi Goya